全体指標

臨床評価指標(クリニカルインディケーター)とは、医療の質を定量的に評価する指標のことである。病院の様々な機能、実際に行われている医療の経過や結果などを数値化し、経年比較や他病院とのベンチマーク分析により、問題点を把握、改善することを目的としている。

当院では厚生労働省「医療の質の評価・公表等推進事業」の臨床評価指標を参考に分析し、医療の質の向上に努めている。

【1】在院日数 DPC病院の在院日数(全国平均以内の割合)

指標の意義

DPCの各入院期間は、全DPC病院のデータをもとに決定されており、ここで設定されている期間が、現在のDPC病院の標準と言うことになります。Ⅱ期間は全国の平均在院日数で設定されており、DPC病院の目指すべき指標となる。

指標の定義・算出方法

| 年度 | 割合 |

|---|---|

| 2021年度 | 60.6 |

| 2022年度 | 58.6 |

| 2023年度 | 62.7 |

分子:入院期間Ⅱ以内の退院数

分母:退院症例数(DPC分析対象)

分析・考察

新型コロナウイルス感染法患者が減ってきたことにより入院患者数徐々に増えてきている。クリニカルパスを活用し半数以上はⅡ期以内に退院している。コロナが落ち着いてきことにより今後さらに新入院患者数を増やすことが必要と考えられる。

【4】入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合

指標の意義

早期に低栄養リスクを評価し適切な介入をすることで、在院日数の短縮、予後改善につながる。

指標の定義・算出方法

| A | B | |

|---|---|---|

| 2021年度 | 93.6 | 100 |

| 2022年度 | 94.7 | 100 |

| 2023年度 | 94.9 | 100 |

分子:A)入院3日目までに栄養ケアアセスメントが行われたことがカルテに記載された患者数(急性期病棟)

B)入院7日目までに栄養ケアアセスメントが行われたことがカルテに記載された患者数(急性期以外の病棟)

分母:A)当該月の65歳以上退院患者数(急性期病棟)(3日以内の検査入院、短期手術入院患者を除く)

B) 当該月の65歳以上退院患者数(急性期以外の病棟)(3日以内の検査入院、短期手術入院患者を除く)

分析・考察

急性期病棟において、3日以内に栄養アセスメントが行われた割合は年々あがってきている。

【5】褥瘡発生率

指標の意義

褥瘡予防対策は、提供されるべき医療の重要な項目であり、栄養管理、ケアの質評価にかかわる。また患者のQOLの低下により、在院日数の長期化や医療費の増大につながる。

指標の定義・算出方法

| 割合 | |

|---|---|

| 2021年度 | 0.10 |

| 2022年度 | 0.09 |

| 2023年度 | 0.10 |

分子:d2(真皮までの損傷)以上の院内新規褥瘡発生患者数

分母:同日入退院患者または褥瘡持込患者または調査月間以前の院内新規褥瘡発生患者を除く入院患者延べ数(人日)

分析・考察

高機能型体圧分散寝具は集中治療が必要な部署へ配置、計124台を高度に褥瘡形成リスクがある方に使用している。中等度のリスクに対しても10㎝以上の厚みがある体圧分散マットレス307枚保有し、院内で規定された体圧分散マットレス選択基準を活用して褥瘡発生リスクの低減を図っている。2023年度、褥瘡発生の75%はⅾ2(真皮までの損傷)で発見され早期に対応がされている。院内での褥瘡治療・ケアに携わる専任医師と看護師とのカンファレンスの充実、質の向上を目指して年間の研修計画を実施している。

【6】転倒転落発生率

指標の意義

転倒・転落を予防し、外傷を軽減するための指標。特に、治療が必要な患者を把握していく。転倒・転落を予防し、発生時の損傷を軽減する。

指標の定義・算出方法

| 発生率 | 損傷率 | |

|---|---|---|

| 2021年度 | 2.09 | 0.067 |

| 2022年度 | 2.12 | 0.026 |

| 2023年度 | 1.96 | 0.053 |

(単位:‰ パーミル 千分率)

分子:A)報告のあった入院患者の転倒転落件数

B)入院中の患者に発生したインシデント・アクシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落件数

分母:入院患者延数(24時在院患者+退院患者数の合計)

分析・考察

転倒転落発生率は減少しているが、有害事象である損傷率は増加した。入院患者は年々高齢化しており、加齢による発生率も高くなる傾向にあるため、多職種間での転倒・転落リスク評価を適正に行いながら、患者と共に転倒防止策を継続していく。

【7】病棟における薬剤関連事故事象発生率

指標の意義

医薬品投与に関わるインシデント(飲み忘れ、過剰投与、点滴漏れなど)薬品安全管理者・薬剤師の役割アウトカム

指標の定義・算出方法

| 病棟における薬剤関連事故事象発生率(件) | |

|---|---|

| 2023年度 | 6.2 |

分子:薬剤に関わるレベル1以上のインシデント報告数

分母:2023年度後期入院患者数

注) インシデントレポートシステム変更に伴い2023年度後期からのデータ

分析・考察

100入院あたりレベル1以上の薬剤関連インシデントレポートが6枚報告される頻度を示唆している。レベル0のヒヤリハットは分子に含まれていない。

インシデントの原因を分析して、個々の事案に対応していく。

【8】中心静脈カテーテル挿入時の合併症の割合

指標の意義

他施設よりも値が特に高い施設では再発予防に向けた安全管理を見直す契機になる。

指標の定義・算出方法

| 中心静脈カテーテル挿入時の合併症の割合(%) | |

|---|---|

| 2021年度 | 0.16 |

| 2022年度 | 0 |

| 2023年度 | 0 |

分子:入院後、医原性気胸の発生症例

分母:中心静脈カテーテル挿入を受けた症例

分析・考察

2023年度に中心静脈カテーテル挿入時の気胸の合併症は0件だった。引き続き中心静脈カテーテル委員会を開催し、マニュアルの改訂、初期研修医への実技研修、中心静脈カテーテル講習会のWeb講習会等も実施し、事故防止に努めていく。

【9】インシデント・アクシデント

指標の意義

軽微な事故、事故に至らない異常を早期発見し報告することで重大な事故の発生を予防する事ができる。一般に医師からの報告が少ないことが知られており、この値が高いことは医師の医療安全意識が高い可能性がある。

指標の定義・算出方法

| A)1ヵ月間・100床あたりのインシデント・アクシデント発生件数 | B)全報告中医師による報告の占める割合 | |

|---|---|---|

| 2021年度 | 50.94 | 10.43 |

| 2022年度 | 54.55 | 6.51 |

| 2023年度 | 54.86 | 6.23 |

分子:A)調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント発生件数×100

B)分母のうち医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数

分母:A)許可病床数

B)調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告総件数

分析・考察

発生件数に関しては100床あたり54.86件と過去3年間の中では件数が増加したが、医師の報告割合は6.23%と減少している。医師の報告件数が減少し、医師以外の報告件数が増加したことが要因。医師に対し医療安全意識を高め、引き続き報告文化を継続、報告内容を分析し事故の未然防止に繋げていく。

【10】注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例件数

指標の意義

他施設の状況を知り比較することで、職員のリスク意識を高め、安全管理をすすめる。

指標の定義・算出方法

| 件数 | |

|---|---|

| 2021年度 | 18 | 2022年度 | 21 |

| 2023年度 | 31 |

分子・分母:注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例件数

分析・考察

発生件数が増加している。今後も調査を継続し手順通りの取り扱いができているか、血液暴露が発生しやすい状況や構造発生していないか監視していく。

【11】中心静脈ライン関連血流感染発生率

指標の意義

・血流感染は重篤な転帰となることが多いことから、マキシマムプリコーションが一般的には推奨されている。感染予防策・手技の徹底だけでなく、栄養状態の改善、栄養摂取方法の選択、他感染症の治療の適切性、コンタミネーションの鑑別・防止含めて総合的な質が求められる。留置日数が長くなればリスクも高い。発生率(対1000人日)で表す。

・院内感染対策の充実度、特に刺入部のケアや一般的な清潔操作の遵守を反映。ただし、感染症サーベイランスが未整備であると実際より低く表示されることに注意。

指標の定義・算出方法

| 感染率 | デバイス比 | |

|---|---|---|

| 2021年度 | 1.6 | 0.07 |

| 2022年度 | 0.7 | 0.13 |

| 2023年度 | 0.6 | 0.11 |

分子:当月の中心ライン関連感染患者数

分母:当月患者の中心ライン留置延べ日数

分析・考察

感染率、デバイス比ともに前年度に比べ横ばい。手指衛生や環境チェックでの注意喚起を継続する。

【12】総黄色ブドウ球菌検出患者の内のMRSA比率

指標の意義

黄色ブドウ球菌自体は皮膚に常在する場合があり、従って単純にMRSAの検出患者数をモニターした場合は、結果が検査数に影響を受けるため、総ブドウ球菌数を分母とすることで標準化する。

指標の定義・算出方法

| 平均値 | |

|---|---|

| 2021年度 | 35.0 |

| 2022年度 | 21.6 |

| 2023年度 | 21.5 |

分子:期間内のMRSA検出入院患者数

分母:期間内のS.aureus(黄色ブドウ球菌)検出入院患者数

分析・考察

過去3年間の傾向としては、一昨年と昨年でほぼ同じMRSA比率となるがそれ以前と比較して最も低く3年以上低水準を維持している。昨年度は年間を一病棟あたり月2名未満の検出者数を継続できている。

【13】アルコール手洗い洗剤使用割合

指標の意義

感染対策の基本である手指衛生を、順守する目安とする。

指標の定義・算出方法

| 全病棟手指消毒薬出庫量(ml) | 延べ入院患者数(人) | 1患者1日毎手指消毒薬使用量(ml) | |

|---|---|---|---|

| 2021年度 | 26.6 | ||

| 2022年度 | 4184920 | 132130 | 32 |

| 2023年度 | 5365305 | 148669 | 36 |

分子:使用量(払い出し量)(ml単位)

分母:延入院患者数(24時在院患者+退院患者数の合計)

分析・考察

継続的に手指衛生改善のための取り組みを行い、WHOが提唱する20mℓ/10000Pt・Dayを上回る使用量を維持できている。手指消毒薬の使用量と使用のタイミング適正化のための取り組みを継続することが重要である。

【14】職員の予防接種

指標の意義

医療機関を受診する患者は、免疫力が低下していることが多く、病院職員からの感染を防止する必要がある。

指標の定義・算出方法

| 割合 | |

|---|---|

| 2021年度 | 89.8 |

| 2022年度 | 88.4 |

| 2023年度 | 82.9 |

分子:インフルエンザワクチンを予防接種した職員数

分母:職員数

分析・考察

2023年度のインフルエンザワクチン接種率は2022年度より低下している。来年度は職員への更なる広報・周知により接種率向上を図りたい。

【15】カテーテル関連尿路感染症発生率

指標の意義

カテーテル関連尿路感染は、罹患率、死亡率、病院コストの増加や、入院期間の延長と関係している。

指標の定義・算出方法

| 感染率 | デバイス比 | |

|---|---|---|

| 2021年度 | 2.0 | 0.16 |

| 2022年度 | 2.3 | 0.14 |

| 2020年度 | 3.0 | 0.13 |

分析・解析

感染症例数59件、挿入から感染までの平均日数は12.5日、中央値は22日、最長値は47日。尿路感染発生率は挿入から30日で100%になると言われている。尿道留置カテーテルの適応基準に沿っているか日々のケアを含め見直す必要がある。

【16】塩酸バンコマイシンでの血中濃度

指標の意義

抗MRSA薬の使用に際し、有効血中濃度の維持、副作用の抑制、耐性化の回避のため、治療薬物モニタリング(TDM)が重要である。院内感染対策での質の評価として、投与3日目以降は投与前に血中濃度測定を行い、治療薬物モニタリング(TDM)ができているかどうかを調べる。

指標の定義・算出方法

| 割合 | ①TDMを行うべき抗MRSA薬で4日以上投与 | ② ①のうち血中濃度測定された症例 | |

|---|---|---|---|

| 2021年度 | 99.2 | 258 | 256 |

| 2022年度 | 98.9 | 188 | 186 |

| 2023年度 | 98.8 | 167 | 165 |

分子:分母のうち、薬物血中濃度を測定された症例

分母:TDMを行うべき抗MRSA薬を4日以上投与された症例数

分析・考察

4日以上抗MRSA薬を投与した件数は167件であり、前年度と比較して20件の減少があった。また2020年度と比較して約100件の減少があり必要な症例が検討されていると推測される。TDMを行ったのは165件であり実施率は98.8%となった。2件はいずれも不要となったため5日目には中止となっており漫然と投与はされていない。以上から本剤は適正資料されていると考えられる。

【17】血液培養

指標の意義

血液培養は1セットのみの場合の偽陽性による過剰治療を防ぐため、2セット以上行うことが推奨されている。

| A | B | |

|---|---|---|

| 2021年度 | 86.7 | 94.9 |

| 2022年度 | 87.7 | 94.9 |

| 2023年度 | 86.2 | 93.1 |

分子:A)分母のうち投与開始初日に血液培養を実施した数

B)血液培養オーダが1日に2件以上ある日数

分母:A)広域抗菌薬投与を開始した入院患者数

B)血液培養オーダ日数 抗MRSA,薬、カルバペネム、ニューキノロン

分析・考察

処方数は減少しており、血液培養提出率は横ばいのため広域抗菌薬の適正使用が維持されている。

【18】リハビリテーション実施率

指標の意義

廃用症例群や合併症を予防・改善し、早期社会復帰につなげる。

指標の定義・算出方法

| A) | B) | C) | |

|---|---|---|---|

| 2021年度 | 17.4 | 1.57 | 2,863 |

| 2022年度 | 18.4 | 1.55 | 2,866 |

| 2023年度 | 20.1 | 1.5 | 3,022 |

分子:A)疾患別リハビリ(PT、OT、STいずれか)を実施した退院患者数(在院日数3日以内は除く)

B)疾患別リハビリ総単位数

C)疾患別リハビリ総単位数

分母:A)退院患者数(在院日数3日以内は除く)

B)訓練実施をした患者の訓練実施日数の総和

C)資格を有するリハビリテーション職員数の当月1日の人数と月末の人数の和を2で割った値

分析・考察

急性期病院の役割を果たせるよう平均値を目標として単位数の向上を目指していく。各疾患のリハビリテーション提供量やBI-FIMなど質的向上評価の検討も必要とされてくると考える。

【19】誤嚥性肺炎に対する嚥下評価・訓練実施割合

指標の意義

誤嚥性肺炎の多くは嚥下障害によって引き起こされる。喉頭ファイバースコピーや嚥下造影検査によって患者の嚥下機能を評価し、適切なアプローチ(治療、摂食・嚥下訓練、リハビリテーション、音声訓練など)につなげる。

指標の定義・算出方法

| A | B | |

|---|---|---|

| 2021年度 | 8.1 | 11.0 |

| 2022年度 | 8.4 | 10.7 |

| 2023年度 | 3.5 | 12.6 |

分子:A)分母のうち嚥下評価または嚥下訓練を実施した退院患者数

B)分母のうち「D299喉頭ファイバースコピー」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造影」検査が行われた患者数

分母:入院中に誤嚥性肺炎の診断のついた退院患者数

分析・考察

喉頭ファイバースコピーや嚥下造影検査の実施率は12.6%となっており、2022年度よりも約1%程度の向上がみられている。病棟サイドにおける看護師介入によって、嚥下スクリーニングでの機能の評価が行われており、早期の対応が可能となっている。今後も必要に応じて客観的な評価を行い、嚥下訓練計画を立てることで、訓練の質を向上させていく。

【20】薬剤師介入までの日数

指標の意義

薬剤師の薬学的管理指導は、医療改善につながる。入院早期の介入によるリスク回避(持参薬評価、副作用歴、転倒リスクなど)や処方設計に必要なアセスメントの実施状況をみる。

指標の定義・算出方法

| 最頻値 | 薬剤管理指導延べ件数 | |

|---|---|---|

| 2021年度 | 1 | 6710 |

| 2022年度 | 1 | 7300 |

| 2023年度 | 1 | 8689 |

分子:分母のうち、入院日から薬剤指導管理実施を最初に算定された日までの日数

分母:入院症例のうち、薬剤管理指導を受けた症例数

分析・考察

中央値、最頻値ともに「1」であることから、薬剤管理指導を行ったほとんどの症例は入院当日に薬剤師が関わっていた。入院時に薬物体内動態、アドヒアランスを含めた総合的な薬物療法の評価を行っている。

【21】服薬指導

指標の意義

A)薬剤師の薬学的管理指導は、医療改善につながる。

B)服薬指導により薬物療法に対する安全性や有用性を患者が認識すれば、アドヒアランスの向上(患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定にそって治療を受けること)に繋がると期待される。

指標の定義・算出方法

| 新入院患者 | 薬剤管理指導実施率 | |

|---|---|---|

| 2021年度 | 13265 | 51.3 |

| 2022年度 | 13379 | 54.6 |

| 2023年度 | 14266 | 61.0 |

分子:分母のうち薬剤管理指導を受けた患者数

分母:A)入院患者数

B)特に安全管理が必要な医薬品として、別表に定める医薬品のいずれかが投薬または注射されている患者数

分析・考察

薬剤管理指導実施率とは入院中に1回以上薬剤管理指導を行った割合を示す値であり2023年度は約6割の入院患者に実施されていた。業務の効率化により、実施率は昨年度よりも向上できた。

【23】ケアカンファレンス実施割合

指標の意義

この指標はカンファレンスの実施ではなく、カンファレンス記録を評価します。記録を残すことによりチームでの情報共有が促進され、プロセス・アウトカムを評価することが可能となります。

| 月平均カンファレンス記録割合 | |

|---|---|

| 2021年度 | |

| 2022年度 | 47.8 |

| 2023年度 | 62.8 |

分子:調査月退院患者のうち、入院期間中に1回以上医師、看護師、コメヂィカルによるカンファレンス記録がある患者数

分母:退院患者数

分析・考察

2022年度の調査結果を踏まえ、各病棟においてカンファレンス実施日の調査等を行い、月平均実施割合は上昇した。しかし病棟間を比較してみると、最小36.8%から最大100%と差がみられている。全部署が引き続き、チーム医療実践と看護の質向上のため、カンファレンス実施割合の上昇に向けて取り組んでいく。

【25】退院後7日以内の予定外・緊急再入院割合

指標の意義

退院指導の不成功、治療の不成功などによる予定外の再入院を防ぐ。退院基準の不達成アウトカムと退院に向けての療養指導の不成功の測定(初回入院時の治療が不十分であったこと、回復が不完全な状態で早期退院を強いたことによるなど)。

指標の定義・算出方法

| 7日以内の予定外・緊急再入院患者数 | 退院患者数 | 割合 | |

|---|---|---|---|

| 2021年度 | 114 | 12273 | 0.9 |

| 2022年度 | 103 | 12615 | 0.8 |

| 2023年度 | 158 | 13174 | 1.2 |

分子:当月の退院患者のうち、前回退院から7日以内に計画外で再入院した患者

分母:退院患者数

分析・考察

前年度と比較して大きな変化は見られなかった。2022年度はコロナ患者にて病床がフル稼働できず、再入院割合の減少に影響があったと思われる。2023年度はコロナ患者が減少してきたことにより、若干数増えている。今後の検証がさらに必要である。

【26】再入院(30日)

指標の意義

前回入院時の治療が不十分であったこと、回復が不完全な状態で早期退院を強いた事によるなどの予定外の再入院を防ぐ。

指標の定義・算出方法

| 再入院(30日)患者数 | 退院患者数 | 割合 | |

|---|---|---|---|

| 2021年度 | 63 | 12273 | 0.5 |

| 2022年度 | 46 | 12615 | 0.3 |

| 2023年度 | 49 | 13174 | 0.4 |

分子:分母のうち前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数

分母:退院患者数

分析・考察

前年度と比較して大きな変化は見られなかった。一概に特定の疾患が突出しているわけではなくバラツキがみられた。コロナ患者が落ち着いてきたことにより、今後の検証が更に必要となる。

【28】緊急再手術割合

指標の意義

外科系チームの医療の質の評価

指標の定義・算出方法

| 手術後48時間以内緊急再手術数 | 1入院期間中の手術後30日以内緊急再手術数 | |

|---|---|---|

| 2021年度 | 0.3 | 1.1 |

| 2022年度 | 0.3 | 0.9 |

| 2023年度 | 0.15 | 0.4 |

分子:A:手術後48時間以内緊急再手術数

B:1入院期間中の手術後30日以内緊急再手術数(手術後48時間以内含む)

分母:入院手術数(入院手術を行った退院患者数)

分析・考察

前年度と比し割合は低下している。全国のベンチマークと比べるとやや高い割合となっているが、3次救急の病院であり、妥当な割合だと思われる。

【29】待機手術で術当日、翌日に6単位以上の輸血(RCC)を必要とした患者および自己血に加えて保存血、輸血をした患者の割合

指標の意義

安全な手術の実施。輸血はヒトの血液を原料とするもので未知の病原体による感染をはじめ種々のリスクを伴うため、必要最低限にとどめる必要がある。

指標の定義・算出方法

| 割合 | |

|---|---|

| 2021年度 | 0.5 |

| 2022年度 | 1.5 |

| 2023年度 | 0.5 |

分子: 分母のうち、大量に輸血の実施がされた症例

分母: 4大癌、悪性腫瘍に対する手術症例

分析・考察

前年度及び全国のデータと比べ小さくなっている。引き続き確実な止血により手術が終了できる状況を維持していく。

【30】予防的抗菌薬

指標の意義

A:手術部位感染(SSI)を予防する対策の一つとして、手術前後の抗菌薬投与があり、手術執刀開始の1時間以内に適切な抗菌薬を静注射ことでSSIを予防し、入院期間などの延長を押さえることができる。

B・C:手術部位感染(SSI)を予防する対策の一つとして、手術前後の抗菌薬投与があるが、不必要に長期間投与することで、抗菌薬による副作用の出現や耐性菌の発生、医療費の増大につながる。

指標の定義・算出方法

| 予防的抗菌薬投与率 | |

|---|---|

| 2021年度 | 100 |

| 2022年度 | 100 |

| 2023年度 | 100 |

分子:手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が点滴投与開始された手術件数

分母:入院手術件数(冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術・股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術)

分析・考察

2023年5月~8月にAST(抗菌薬適正使用支援チーム)による周術期クリニカルパスの介入が行われ、各パスに対して術前に投与指示になっていることを確認した。

【32】急性脳梗塞発症から3日以内のリハビリテーション開始割合

指標の意義

廃用症候群を予防し、早期のADL向上と社会復帰を図るために、十分なリスク管理のもとにできるだけ発症後早期から積極的なリハビリテーションを行うことが強く勧められる。

脳卒中の診断後、できるだけ早期にリハビリを開始することが、機能の早期回復と低下抑制につながる。

指標の定義・算出方法

| 割合 | |

|---|---|

| 2021年度 | 51.1 |

| 2022年度 | 56.4 |

| 2023年度 | 68.7 |

分子:分母のうち、入院後早期(3日以内)に脳血管疾患等リハビリテーションを受けた症例

分母:脳卒中患者

分析・考察

当院は発症早期からのリハビリ施行率が高く、今年度は2022年度の56.7%比べ介入率も68.7%と向上している。より早期の日常生活獲得や、社会復帰を目指すためにチーム医療を推進していき、十分なリスク管理のもと、発症早期から積極的なリハビリを開始していきたい。

【41】麻薬処方患者における痛みの程度の記載率

指標の意義

がん患者へ麻薬を処方する際に、疼痛のアセスメントが適切にされているかどうかをみる。

指標の定義・算出方法

| 2021年度 | |

|---|---|

| 2022年度 | 99.1 |

| 2023年度 | 91.2 |

分子:分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある

分母:当該施設において麻薬が処方された患者数

分析・考察

2022年度の調査結果より若干ではあるが割合が減少してしまった。今まであまり麻薬処方がされている患者がいない病棟において、今回の調査により記載率が低いことが明らかとなった。今後、病棟においても適切に記載ができるように取り組んでいく。

【49】救急車受け入れ割合

指標の意義

救急車受け入れ割合は、救急隊からの搬送の要請に対して、どれだけの救急車の受け入れが出来たかを示す指標で、各病院の救急診療を評価する指標となります。地域医療への貢献を示す指標にもなります。

指標の定義・算出方法

| 救急車要請数 | 救急車受け入れ数 | 割合 | |

|---|---|---|---|

| 2021年度 | 9613 | 4959 | 51.6 |

| 2022年度 | 7449 | 3129 | 42.0 |

| 2023年度 | 9034 | 6063 | 67.0 |

分子:A)救急車受け入れ数 B)救急車要請数 C)救急車受け入れ割合 D)分母のうち入院割合

分母:A) B)なし C)救急車要請数 D)救急車受け入れ数

分析・考察

救急車要請件数は9034件(2次:7190件 3次:1844件)で救急車受け入れは6038件(2次:4257件 3次:1806件)であり、昨年度より増加している。3次の応需率は98%であり、2022年度84%より増加している。

【50】全分娩中ハイリスク妊娠またはハイリスク分娩管理対象者の割合

指標の意義

周産期医療における急性期病院の役割、機能。二次・三次医療機関としての役割を見る。

指標の定義・算出方法

| 分娩件数 | ハイリスク妊娠 | ハイリスク分娩 | |

|---|---|---|---|

| 2021年度 | 143 | 32(22.4%) | 23(16.1%) |

| 2022年度 | 113 | 28(24.8%) | 30(26.5%) |

| 2023年度 | 114 | 18(15.8%) | 14(12.3%) |

分子:分母のうち、ハイリスク妊娠・分娩管理加算を算定された症例

分母:妊娠あるいは分娩に関連する疾病の治療・分娩のために入院した患者

分析・考察

分娩件数は変わりないが、ハイリスク妊娠・ハイリスク分娩の割合は減少している。当院では、新生児集中治療が困難であり、ハイリスク妊娠・ハイリスク分娩を総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センターに搬送しているためである。

【51】時間外・深夜の小児患者数

指標の意義

小児の時間外・深夜救急の受け入れ態勢の数値化

指標の定義・算出方法

| 退院数 | 時間外・深夜入院数 | 割合 | |

|---|---|---|---|

| 2021年度 | 495 | 151 | 30.5 |

| 2022年度 | 720 | 226 | 31.4 |

| 2023年度 | 689 | 178 | 25.8 |

分子:分母のうち、時間外または深夜に緊急入院した症例(分子の数値も指標)

分母:15歳以下の退院症例、院内出生症例を除く

分析・考察

退院数は4.3%減少しており、時間外・深夜入院数も減少した。時間外・深夜の外来受診数が減少していることから入院数にも影響している。時間外・深夜の外来受診数が減少したのは、選定療養費の負担によるものを考えられる。

【54】紹介・逆紹介患者率 A)紹介患者率 B)逆紹介患者率

指標の意義

他の医療機関との連携、機能分化を促すための指標

指標の定義・算出方法

| 紹介患者率 | 逆紹介患者率 | |

|---|---|---|

| 2021年度 | 77.6 | 86.5 |

| 2022年度 | 75.3 | 87.6 |

| 2023年度 | 74.7 | 85.0 |

分子:A)開設者と直接関係のない他の病院又は診療所から紹介状により紹介された1ヵ月間の患者数

B)開設者と直接関係のない他の病院又は診療所への1ヵ月間の紹介患者数

分母:1ヵ月間の初診患者数(①救急自動車により搬送された患者+②休日または夜間に受診した患者(休日、時間外加算患者数)+③健康診断を目的に受診し、治療を開始した患者)

分析・考察

紹介率、逆紹介率ともに70%を目標として取り組んできたが、5月8日から新型コロナウィルス感染症が5類へ移行したものの個室病床の確保が難しい時期もあり、前年度と比較して紹介患者数は微増、逆紹介患者数は横ばいで大きな変化はみられなかった。

【57】身体抑制

指標の意義

やむを得ない処置として行われる身体拘束の実態を把握し、より早期に拘束解除を行う努力が継続されているかどうかを検証する。

指標の定義・算出方法

| 抑制率 | |

|---|---|

| 2021年度 | |

| 2022年度 | 11.3 |

| 2023年度 | 13.8 |

分子:身体抑制を実施した延べ日数(6歳以下およびセンサーマットを除く)

分母:当月の入院患者延べ数(退院患者延べ数含む)

分析・考察

2022年度の調査結果より若干上昇してしまった。救命系の病棟において平均42.7%、一般病棟においては8%であった。引き続き、高度急性期病院として治療上において、患者の安全を守りつつも身体拘束をしない看護が実践できるように取り組んでいく。

疾患別指標

臨床指標(Clinical Indicator)とは、医療の質を定量的に評価する指標のことで、当センターでは患者さんが診療を受ける際の一つの目安として、「DPC」の算定内容に基づき、厚生労働省が指定する以下の7つの項目について、1年間の診療実績を開示いたします。

【集計対象】

令和4年度に健康保険証を使用して入院された患者さんの診療データ

【DPCとは】

疾患をWHO(世界保健機関)が定めた国際疾病分類に基づき「重症度」「年齢」「手術・処置の有無」「副傷病名」等で細分化した「診断群分類」を指します。主治医はこの分類から入院患者毎に「人的・物的医療資源」を最も投入した診断群分類を選択し、入院治療費の請求を行います。また、厚生労働省もこれら診断群分類からなる「退院患者調査」のデータを診療報酬改定の検討材料としています。

【集計項目】

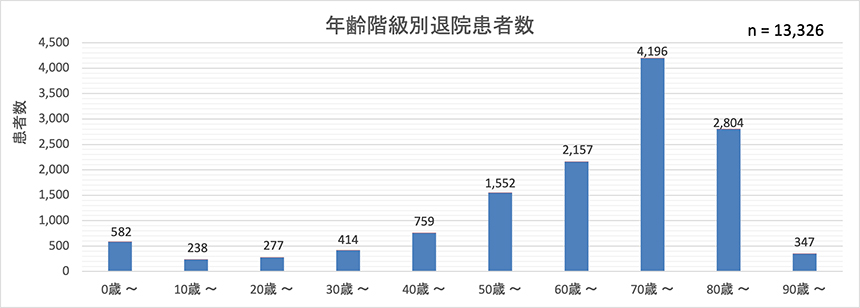

1)年齢階級別退院患者数

| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 患者数 | 582 | 238 | 277 | 414 | 759 | 1552 | 2157 | 4196 | 2804 | 347 |

| 4.37% | 1.79% | 2.08% | 3.11% | 5.70% | 11.65% | 16.19% | 31.49% | 21.04% | 2.60% |

【病院からのコメント】

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに退院した患者数を集計しています。当院の所在地である八王子市は、人口のピーク期を令和2年592,615名と推計していました。実際には562,480名をピークに下降しており、令和6年6月30日現在で560,520名となっています。自然動態(出生・死亡の増減)においては、3年連続して3,000名以上もの減少にあり、同時に高齢化も進んでいる状況です。

当院における年齢階級別患者数も市の構成と相関性がみられ、60歳以上が全体の7割超となっています。地域中核病院として、高度急性期を担う三次救急としての充実な体制を有し、東京都から「紹介受診重点医療機関」の指定を受けています。また、地域医療支援病院として、地域の保険医療機関との連携を強化し、切れ目のない医療提供ができるよう取り組んでいます。

2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

■循環器内科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |

平均在院 日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 165 | 5.41 | 4.26 | 0 | 71.81 |

| 050070xx01x10x | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 163 | 5.17 | 6.06 | 0 | 67.51 |

| 050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 153 | 3.81 | 3.25 | 0 | 71.33 |

| 050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 141 | 3.89 | 3.05 | 0.71 | 72.48 |

| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 96 | 14.09 | 17.38 | 8.33 | 80.45 |

【診療科からのコメント】

虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)とは、心臓の筋肉に血液・酸素を送る血管(冠動脈)に、コレステロールがたまることなどにより狭くなり、心筋の酸素不足を来す状態です。胸の痛み・締め付ける感じ・苦しさなどを感じます。症状が15分以上続く場合は、心臓の筋肉の壊死(心筋梗塞)を起こし始めている可能性があるため、緊急の治療が必要です。また安定した狭心症の状態においても、その病状に合わせた治療(内服、カテーテル治療、バイパス手術)の選択が必要です。当科では、運動負荷試験、負荷心筋シンチグラム、冠動脈CT、血管内超音波(IVUS)、血管内光干渉断層法(OCT)、心筋血流予備量比(FFR)、微小循環抵抗指数(IMR)などを用いることにより、それぞれの患者さんに最適な治療方法を提供できるよう心掛けています。病的な原因により脈が遅くなる(徐脈)あるいは脈が速くなる(頻脈)病気を不整脈と言います。ふらつき、動悸などを来します。当科では心房細動などの頻脈性不整脈に対し、カテーテルアブレーション治療を行うことにより効果をあげています。心不全とは心臓が血液を送るポンプとしての機能が低下した状態で、息切れや浮腫を来します。当科では、機械的循環補助、薬物治療、心臓リハビリテーションなどにより、症状や予後の改善に取り組んでいます。

■糖尿病・内分泌・代謝内科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数 (自院) |

平均在院 日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 66 | 12.20 | 13.99 | 3.03 | 68.29 |

| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 34 | 10.56 | 10.66 | 0 | 62.03 |

| 100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 17 | 7.88 | 6.46 | 0 | 54.76 |

| 100202xxxxxx0x | その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病なし | 14 | 10.79 | 9.10 | 0 | 59.43 |

| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 13.00 | 13.15 | 7.69 | 49.31 |

【診療科からのコメント】

糖尿病・内分泌・代謝内科では、糖尿病を中心に、肥満、脂質異常症などの代謝疾患、および甲状腺、下垂体、副腎疾患などの内分泌疾患を専門とし、午前・午後の各2診体制で外来診療を行っています。当科は、多摩地区でも数少ない、内分泌検査や画像検査を通じた診断が可能な診療科であり、関係各科と連携して手術を含む治療を提供しています。八王子地区の医療に貢献するため、月・木・金・土曜日には新患予約外来を1診として設け、新患外来の充実を図っています。これにより、新患の方の待ち時間が大幅に短縮されておりますので、ぜひご利用ください。

糖尿病については、薬物療法に加えて、食事療法や運動療法が非常に重要です。糖尿病患者への教育や指導、支援を目的として、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士と当科医師で糖尿病療養指導チームを組織し、「教育入院システム」を病棟で展開しています。入院期間は7日から14日間で、その間にインスリン分泌能やインスリン抵抗性の評価、腎症、神経障害、虚血性心疾患を中心とした合併症の検査を行い、さらに食事療法と運動療法の実践を通じて、糖尿病治療に関する知識と技術の習得を目指しています。

内分泌疾患に関しては、甲状腺疾患のご紹介が最も多く、主に外来診療を行っています。また、糖尿病の高血糖緊急症や甲状腺クリーゼといった急性疾患の受け入れも行い、集学的な治療を提供しています。その他の内分泌疾患としては、二次性高血圧の中でも頻度の高い原発性アルドステロン症や偶発副腎腫瘍の精査と治療を中心に行っており、下垂体や副甲状腺疾患の診断・治療も可能です。ご紹介いただいた際には、外来でスクリーニング検査を実施し、必要に応じて各種負荷試験を行うための入院を通じて診断と治療を行っています。当科は、内分泌疾患の検査・治療を総合的に行える、都内でも有数の診療科ですので、ぜひご活用ください。

■消化器内科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 144 | 11.51 | 8.75 | 5.56 | 74.98 |

| 060035xx04xxxx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 80 | 7.54 | 6.45 | 0 | 71.43 |

| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 75 | 7.53 | 7.61 | 0 | 74.67 |

| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 72 | 3.07 | 2.61 | 0 | 68.72 |

| 06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 52 | 3.63 | 4.24 | 0 | 72.58 |

【診療科からのコメント】

当科は、消化管、肝臓、膵臓・胆道疾患に対する専門的な知識・技術を有する医師を中心に診療をしています。当科の集計結果上位の疾患が、『胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等』であることは、それを反映していると考えます。消化管疾患に関しては、内視鏡的大腸ポリープ切除術、早期胃癌や大腸癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を行っています。肝疾患に関しては、ウイルス肝炎や肝癌をはじめとしたさまざまな肝疾患に対する診療を行っています。膵臓・胆道疾患に対しては、高度な技術を要する内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)や超音波内視鏡(EUS)を用いた検査・処置を行っています。

■腎臓内科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 42 | 18.12 | 13.81 | 7.14 | 70.36 |

| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 9.67 | 11.49 | 8.33 | 55.08 |

| 110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 21 | 5.48 | 6.44 | 0 | 47.76 |

| 110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 17 | 49.47 | 34.07 | 23.53 | 72.88 |

| 110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 16.87 | 19.94 | 0 | 61.60 |

【診療科からのコメント】

当科は、腎臓病患者さんの全てに対応する腎臓内科を専門としています。日本の慢性腎臓病(CKD)患者数は人口の高齢化に伴って増加し、現在約1,330万人すなわち成人の約8人に1人以上がCKD患者と推測されています。CKDは末期腎不全の予備軍であるため、CKDの増加に伴って末期腎不全患者数は年々増加しています。CKDの原因は様々ですが、より腎臓内科の専門性が高い疾患としては、慢性腎炎症候群や慢性間質性腎炎などがあげられます。当科のDPC病名として最も多いのがこれらからの慢性腎不全であることもこのデータに一致するところです。また、ネフローゼ症候群もCKDの原因疾患ですが、中でも腎臓内科としての専門性の高い治療を必要とする疾患であり、当科では、このような患者さんには腎生検を含めた精査入院を進め、ステロイド・免疫抑制薬などを含めた専門性の高い治療を実施しています。また、末期腎不全の患者さんに対しては、3種類の腎代替療法(血液透析、腹膜透析、腎移植)を良く説明し全ての治療法に対応すべく腎臓外科との緊密な連携・協力体制を確立しています。また、透析を導入した腎不全患者のかかりつけ医として、透析アクセス不全や急変時の管理などに積極的に関与し、患者さんの利便性を高めるようにしています。

■脳神経内科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 17.70 | 15.7 | 25.00 | 70.60 |

| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 23.18 | 19.09 | 76.47 | 72.94 |

| 010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 40.50 | 22.61 | 83.33 | 78.58 |

| 010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 11 | 7.09 | 6.25 | 0 | 67.82 |

| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 3.82 | 7.19 | 0 | 44.91 |

【診療科からのコメント】

当院は地域の総合病院、大学病院の分院という位置づけがあり、幅広い疾患を扱っています。今期は脳卒中およびてんかんといった救急疾患が上位を占めました。救命センターおよび脳神経外科と協力した医療体制を構築していることが数字に反映されています。引き続き、幅広い疾患の診療を目指してまいります。

■高齢診療科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等29あり | 34 | 20.44 | 12.88 | 0 | 82.68 |

| 130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 23 | 20.52 | 19.61 | 0 | 82.96 |

| 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 23 | 28.17 | 18.03 | 0 | 82.65 |

| 130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 19 | 15.47 | 9.8 | 0 | 81.68 |

| – | – | – | – | – | – | – |

【診療科からのコメント】

当科は従来高齢者総合診療を基本としていましたが、近年は特に増加傾向の高い血液疾患の主に入院治療に注力しています。症例は骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、急性白血病などでガイドラインに従ったがん化学療法が主体です。具体的には、骨髄異形成症候群の患者さんには、アザシチジン療法や進展した患者さんには急性白血病に準じた治療を行います。悪性リンパ腫は、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫と濾胞性リンパ腫の患者さんが大部分を占めます。初発のびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の患者さんにはR-CHOP療法やPola-R-CHP療法を、濾胞性リンパ腫の患者さんにはGB療法やR-CHOP療法で治療を行っています。再発のびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫にはサルベージ療法としてR-ESHAP療法を行っていましたが、最近はPola+BR療法を実施しています。ホジキンリンパ腫に対しては、A-AVD療法を実施しています。多発性骨髄に対しては、その患者さんの状態に応じてDRd療法、D-MPB療法、Rd療法を選択、再発難治性の患者さんにはVPD療法などを選択しています。高齢者の急性骨髄性白血病に対しては、減量AML-201療法やCAG療法などで治療、最近はベネトクラクス/アザシチジン併用療法を実施しています。

■呼吸器外科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 58 | 10.95 | 9.89 | 1.72 | 70.45 |

| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 28 | 6.25 | 8.33 | 0 | 69.46 |

| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 10.89 | 9.54 | 0 | 32.15 |

| 040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 23 | 17.09 | 18.83 | 0 | 73.48 |

| 040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 2.52 | 2.98 | 0 | 79.24 |

【診療科からのコメント】

当科は、肺癌を中心とした胸部悪性疾患の診断から治療を行っています。肺癌の患者さんは年々増加傾向にあります。「肺癌診療のガイドライン」を遵守した診療を行っていますが、手術適応の無い肺癌患者さんの比率が高く、年齢・組織型・進行度・全身状態・生活環境などを考慮し、コ・メディカルとともに早期より緩和医療を導入すると共に、個々の患者さん毎に適切な治療を提供するようにしています。肺癌の患者さんは、診断時よりEGFR遺伝子変異・EML4-ALK融合遺伝子変異・PD-L1抗体・ROS-1融合遺伝子などの遺伝子検査を行い、手術が適切であれば手術をご検討頂き、手術不能な場合は放射線治療や化学療法、免疫チェックポイント阻害剤などの治療を他診療科と連携して行っていきます。他科の医師やコ・メディカルとのチーム医療を推進し、安全かつ副作用を最小限にするような治療を心がけています。地域の特性として近隣に肺癌化学療法、放射線治療などの対応が可能な施設があまり多くないため、当院に紹介されてくる患者さんは多く、逆に当科から紹介して治療継続をお願いすることは厳しい医療事情があります。

■心臓血管外科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 7.48 | 5.21 | 9.52 | 74.00 |

| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 17 | 30.24 | 21.52 | 0 | 71.35 |

| 050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | 17 | 10.35 | 14.7 | 0 | 78.12 |

| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 15 | 3.00 | 2.61 | 0 | 69.73 |

| 050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 14 | 10.79 | 9.00 | 14.29 | 78.43 |

【診療科からのコメント】

当科で扱う疾患は、手術治療を要する心臓疾患および血管疾患で、その領域のすべての疾患に対して常時治療を行える体制をとっています。また、循環器内科とのカンファレンスを定期的に行い、緊密な連携を図っています。そのような体制のもと、患者さんに最適な治療方針を選択し、良好な成績を達成するべく務めています。扱う疾患の数としては、近年の人口の高齢化に伴い動脈硬化性疾患が増加しており、大血管疾患、末梢血管疾患、心臓疾患の順になっています。また、高齢者においては合併症を伴う重症例が増加しており、手術自体の難易度に加え、術後管理にも難渋することが多くなっています。すべての手術において、心臓血管外科専門医の資格を有する複数の外科医が治療にあたっており、成績の維持に努めています。

■消化器外科・移植外科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 96 | 5.90 | 4.55 | 1.04 | 71.04 |

| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 67 | 15.19 | 15.12 | 0 | 72.57 |

| 06007xxx9906xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり | 45 | 4.84 | 5.15 | 0 | 62.67 |

| 060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 43 | 15.12 | 18.01 | 0 | 70.63 |

| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 6.27 | 6.87 | 0 | 63.33 |

【診療科からのコメント】

消化器外科・移植外科では、食道から直腸までの消化管、肝臓・胆道・膵臓のがんだけでなく、鼠径ヘルニアや胆石症などの良性疾患も数多く手がけています。がんの治療に関しては、手術治療以外の、放射線治療、化学療法も当科主導で行なっており、 地域のがん診療連携拠点病院である東京医科大学八王子医療センターのがん治療の中核となっている診療科です。特に昨今は、結腸・直腸がんの患者さんが多く、それらの患者さんの腹腔鏡下手術・抗癌剤治療を含めた集学的治療を実施しています。また、全国的には減少傾向にある胃癌の手術・抗癌剤治療も多数診療しており、鏡視下手術を積極的に導入しています。2024年6月にはロボット支援手術(Da Vinci Xi)が当院にも導入され、胃がん・直腸がんの手術を中心に開始されています。統計には現れていませんが、肝胆膵領域のがんに対する根治手術・抗がん剤治療をさまざまな工夫のもと行なっています。重要な血管などに浸潤した癌に対しては血管合併切除・再建を積極的に施行したり、切除不能と思われた症例にも抗がん剤治療を行い、切除可能な状態に奏功した症例に対して切除術(コンバージョン手術)を行なっています。

■腎臓外科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 89 | 5.61 | 7.57 | 1.12 | 66.80 |

| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 27 | 5.74 | 11.49 | 11.11 | 62.59 |

| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 9.91 | 13.52 | 0 | 54.48 |

| 110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 21 | 5.33 | 4.51 | 0 | 63.05 |

| 110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 11 | 17.55 | 34.07 | 0 | 69.18 |

【診療科からのコメント】

当科は、慢性腎不全等の腎障害がある方に対する外科手術を行っています。具体的にはバスキュラ-アクセスとそのトラブル症例、腹膜透析カテーテル、2次性副甲状腺機能亢進症、生体および献腎移植、膵腎移植等の手術を施行しています。また、移植後の入院では尿路感染をはじめとした感染症が多く、拒絶反応を始めとする移植腎機能障害の治療や診断のため移植腎生検を数多く行っています。

■脳神経外科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 10.03 | 9.88 | 22.22 | 76.97 |

| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 23.31 | 19.09 | 92.31 | 67.19 |

| 010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 26.54 | 22.61 | 79.17 | 71.58 |

| 010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 24 | 17.29 | 15.70 | 37.50 | 73.29 |

| 010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 14 | 20 | 8.38 | 42.86 | 69.43 |

【診療科からのコメント】

当科は、脳卒中(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞)、脳腫瘍(良性腫瘍、グリオーマ、転移性脳腫瘍、頭蓋底腫瘍)、てんかんの診断と薬物治療・外科的治療、脊椎・脊髄疾患(脊髄腫瘍、脊髄血管障害、変性疾患)、三叉神経痛・顔面痙攣、水頭症、頭部外傷の治療などを中心に診療を行っています。脳血管内治療として、血栓回収療法、脳動脈瘤に対するコイル塞栓術などを行っており、悪性脳腫瘍に対しては放射線と化学療法を組み合わせた治療を行っています。また、てんかんについては、てんかん協議会認定のてんかんセンターとして活動しています。

■整形外科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 55 | 18.67 | 19.55 | 7.27 | 68.07 |

| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 46 | 32.63 | 25.5 | 65.22 | 76.22 |

| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 43 | 22.23 | 21.96 | 9.30 | 74.65 |

| 160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 24 | 5.63 | 5.23 | 0 | 43.71 |

| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 22 | 18.00 | 15.66 | 4.55 | 69.77 |

【診療科からのコメント】

当科は、脊椎、股関節、膝関節、足関節、足の外科など幅広い専門性を有し、変性疾患、外傷など地域内外からの紹介も多数いただいています。交通外傷、労災外傷や近年増加する高齢者の外傷や、変性疾患の受け入れを、地域の基幹病院として常日頃努力しています。また、個々の症例に応じて、病診・病病連携を通じて術後リハビリの役割分担を図りながら、ADL(日常生活動作)の獲得、QOL(生活の質)の向上を目指しています。

■形成外科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 32 | 2.00 | 2.82 | 0 | 77.44 |

| 070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 14 | 5.50 | 5.14 | 0 | 69.07 |

| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 14 | 4.00 | 4.28 | 0 | 51.86 |

| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 13 | 15.54 | 12.88 | 7.69 | 62.08 |

| – | – | – | – | – | – | – |

【診療科からのコメント】

高齢者の眼瞼下垂症手術施行には、術後出血管理のため短期入院で対応しています。脂肪種を中心とした軟部腫瘍の摘出を行っています。アダリムマブ併用の化膿性汗腺炎の治療を推進しています。

■小児科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 108 | 1.03 | 2.12 | 0 | 5.09 |

| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 63 | 4.57 | 5.96 | 0 | 1.35 |

| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 4.92 | 6.37 | 0 | 3.86 |

| 0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 4.33 | 5.62 | 2.33 | 2.53 |

| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 35 | 4.94 | 5.86 | 0 | 2.54 |

【診療科からのコメント】

当科は、小児の内科的な疾患について近隣医療機関と連携しながら診断・治療を総合的に行っています。一般的なかぜ症状や胃腸炎などの感染症だけでなく、アレルギー、神経、発達障害、免疫・膠原病、循環器、腎疾患、内分泌疾患の専門外来で専門性を要する疾患に対応しています。外来診療では心理士による発達・知能検査や心理カウンセリング、リハビリテーションと連携した言語訓練なども行っています。学校健診の三次健診受診医療機関としての受け入れ専門外来を設けて行っております。ウイルス感染・細菌感染に伴う気管支炎・肺炎などの呼吸器感染、食物アレルギー診断のための食物負荷試験や気管支喘息の診断・治療、てんかんの長時間ビデオ脳波検査などを行っています。八王子市の小児救急医療の輪番制度に従い、偶数日には24時間体制の救急外来を行っています。

■産科・婦人科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 50 | 3.54 | 4.18 | 0 | 65.20 |

| 120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし | 41 | 3.29 | 4.05 | 0 | 60.51 |

| 120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 37 | 9.24 | 9.31 | 0 | 36.54 |

| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 36 | 6.00 | 6.00 | 0 | 42.36 |

| 120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 35 | 3.03 | 4.05 | 0 | 65.06 |

【診療科からのコメント】

当科での分娩は、ほぼ合併症のある妊婦であるため、異常分娩となるケースが多くあります。婦人科良性疾患については術後のQOLを考慮し積極的に鏡下手術を行っています。婦人科悪性疾患については、術後における追加治療として、また再発疾患についての化学療法目的での入院の症例を認めます。

■眼科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 903 | 2.00 | 2.54 | 0.22 | 76.62 |

| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 142 | 3.46 | 4.88 | 0 | 71.20 |

| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 132 | 7.95 | 7.81 | 0 | 59.11 |

| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 105 | 5.88 | 5.67 | 0 | 70.28 |

| 020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 78 | 6.08 | 6.1 | 0 | 57.49 |

【診療科からのコメント】

当科における最も患者数の多い疾患群は白内障ですが、全身状態の比較的不良な患者、また難治症例が多いものの、手術技術の向上により診療パスを超える症例が少ないため、平均在院日数は全国に比べ短くなっています。

また、それ以下に続く疾患は全て網膜硝子体疾患を対象とした疾患群であり、当科の特徴ともいえますが、重症度の高い増殖硝子体網膜症や増殖糖尿病網膜症を専門としていることもあり、難治疾患に対する硝子体手術を主に対象としていますが、平均在院日数は全国平均になっています。一方、術後経過は良好なことがほとんどで、基本的に退院後は自宅での療養になっています。

■耳鼻咽喉科・頭頸部外科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 03001xxx99x31x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病あり | 47 | 21.15 | 38.51 | 0 | 65.87 |

| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 47 | 6.98 | 6.02 | 0 | 56.72 |

| 030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 44 | 8.05 | 6.74 | 0 | 56.32 |

| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 41 | 6.41 | 5.51 | 0 | 42.63 |

| 030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 37 | 7.03 | 8.55 | 0 | 64.05 |

【診療科からのコメント】

当科は、頭頸部悪性腫瘍に関して、喉頭がん、上・中・下咽頭がん、鼻・副鼻腔がんの手術加療、放射線治療、化学療法を行っています。また、耳下腺、顎下腺の腫瘍に対する手術も多く行っています。慢性副鼻腔炎に対する内視鏡手術を最も多く行っており、入院期間は1週間です。緊急疾患として、突発性難聴、めまいに対しては入院加療を行っています。突発性難聴では、高気圧酸素治療を併用し、入院期間は約1週間です。扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽喉頭炎など、食事摂取困難になる緊急の症例も多く入院しています。

■皮膚科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 40 | 12.68 | 12.88 | 2.50 | 61.93 |

| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 28 | 6.64 | 7.22 | 0 | 77.11 |

| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 21 | 7.76 | 9.29 | 0 | 64.43 |

| 080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 11 | 13.18 | 10.61 | 0 | 49.18 |

| – | – | – | – | – | – | – |

【診療科からのコメント】

当科1位の膿皮症は、主として丹毒や蜂窩織炎ですが、最重症の壊死性筋膜炎やガス壊疽を疾患スペクトラムとして含んでおり、中には見極めの難しい症例も少なくありません。そのような重症例を対象とした入院にはきめ細かい全身管理と抗菌薬の点滴投与を行っています。2位の対象疾患には有棘細胞癌、基底細胞癌、乳房外パジェット病等が含まれます。悪性腫瘍は広範囲の切除を要するため、入院の上、周術期管理が必要であり、患者数が多くなっています。3位の帯状疱疹は、高齢者に多い疾患で、皮膚科では一般に多くの患者さんが受診されます。汎発性帯状疱疹などは、外来での治療が不十分な重症例が紹介されてくることが多く、そのような患者さんを対象に入院の上、連日抗ウイルス薬の点滴治療を行っています。4位の薬疹、中毒疹は、中毒性表皮壊死症、Stevens-Jonson症候群、薬剤性過敏症症候群、急性汎発性発疹性膿疱症などの重症薬疹、あるいはそれと鑑別困難なウイルス性などの感染症による発疹の患者さんです。重症薬疹ではステロイドの全身投与を行いますが、発熱や臓器障害を伴うことも多く、きめ細かい全身管理、感染症対策も併せて行っております。

■泌尿器科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 88 | 2.06 | 2.44 | 0 | 74.56 |

| 110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 65 | 6.28 | 6.78 | 0 | 75.42 |

| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 44 | 5.27 | 5.22 | 0 | 64.66 |

| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 28 | 6.07 | 7.75 | 0 | 72.93 |

| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 21 | 8.24 | 13.52 | 0 | 70.81 |

【診療科からのコメント】

当科では、昨年最も多く見ている疾患は前立腺癌でした。当科では前立腺癌の診断、局所治療、全身治療を行っています。昨年までは診断後手術治療は他院へお願いすることも多かったですが、本年よりロボット支援手術の施行が可能となり限局性前立腺癌から遺伝子パネル検査の結果を踏まえた治療まで一気通貫の治療が可能となりました。また、前立腺肥大症や尿管結石、感染症を含め多くの泌尿器疾患を診ています。本年導入されたロボット支援手術は、腎臓癌、腎盂尿管癌、膀胱癌に対しても積極的に治療を行っていく予定であり、より低侵襲の泌尿器科癌に対する治療が可能となっています。

■救命救急センター

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 81 | 3.60 | 3.62 | 19.75 | 40.90 |

| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 13.36 | 20.6 | 64.00 | 77.80 |

| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 6.39 | 9.88 | 21.74 | 68.00 |

| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 5.35 | 8.38 | 4.35 | 61.74 |

| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 5.78 | 7.19 | 11.11 | 51.28 |

【診療科からのコメント】

急性薬物中毒の患者さんは心療内科疾患を背景としていることが多く、退院後もかかりつけクリニックや精神科病院との連携が欠かせません。近年の高齢化に伴い、服用薬物の種類も多様化しています。誤嚥性肺炎や尿路感染症は繰り返し生じてしまうことがあり、その場合は重症化してしまうこともあります。高齢の方では、病状が回復しても加療中に廃用が進んでしまうことがあり、リハビリテーションは欠かせません。頭蓋内損傷をはじめとした外傷やてんかんでは、重症例では自立した生活が困難な場合があるので、近隣の医療機関等との連携を密にとり、自立生活に向けた地域全体での支援を図っています。

■呼吸器内科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 47 | 21.49 | 18.65 | 12.77 | 76.96 |

| 040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 14.86 | 13.7 | 13.64 | 72.14 |

| – | – | – | – | – | – | – |

| – | – | – | – | – | – | – |

| – | – | – | – | – | – | – |

【診療科からのコメント】

当科は、間質性肺炎については原因疾患に基づき、炎症が主体なのか線維化が主体なのかを気管支鏡検査を通じて検討し、線維化主体の疾患である特発性肺線維症(IPF)に対する抗線維化薬等を適時使用し、難病申請も適応を考慮して申請し、炎症主体の疾患である膠原病肺を中心に副腎皮質ホルモンとタクロリムス等の免疫抑制剤を適時組み合わせた治療を行い、予後の改善と生活の質の改善に努めています。気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の慢性気道疾患は、新規抗体製剤や配合吸入薬等の進歩により治療コントロールが改善傾向にあります。緊急入院や急性増悪ともに減少を重視した外来診療に努めています。感染による急性増悪入院がまれながらありますが、ネーザルハイフローを含む酸素療法、NPPVを含む人工呼吸管理を利用しながら随時対応し、良好な転帰を得ています。肺癌の化学療法、放射線治療に関しては2024年4月から、手術症例は呼吸器外科と連携し、化学療法や放射炎療法が必要な症例に関しては当科で対応を開始しています。緩和ケアについてはホスピスへの転院調整も含め、当科も担当しています。呼吸状態が不安定な呼吸器疾患の初期対応は主に救命救急センターが初療を行い、同日、翌日には転科の上、人工呼吸器管理、ICU管理等にも適切に迅速に判断し対応しています。今後は、気管支鏡による侵襲的な治療やより細かい精査などを検査入院で対応していくようにしていきます。

■乳腺科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 90 | 8.33 | 9.88 | 0 | 67.10 |

| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 72 | 4.78 | 5.64 | 0 | 63.56 |

| 090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 66 | 2.86 | 3.51 | 0 | 57.47 |

| 090010xx99x80x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし | 24 | 2.75 | 3.55 | 0 | 60.63 |

| 090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 7.93 | 9.69 | 7.14 | 69.93 |

【診療科からのコメント】

当科は、高齢かつ進行症例が多く、乳房切除術や腋窩郭清症例が全国より際立って多かったですが、数年前から温存手術が増加し、全国平均になってきました。また、入院期間の延長につながるような術後の合併症は少なく、全国平均に比べても在院日数は短くなっています。

■臨床腫瘍科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |

平均 在院日数 (全国) |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 51 | 5.22 | 13.90 | 0 | 69.88 |

| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 21 | 13.33 | 13.59 | 14.29 | 69.00 |

| 040040xx99071x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等27あり 定義副傷病あり | 14 | 3.57 | 16.19 | 0 | 65.07 |

| 040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 13 | 5.31 | 18.83 | 0 | 65.69 |

| – | – | – | – | – | – | – |

【診療科からのコメント】

当科 は、外来の化学療法センターの支援およびがんゲノム医療のためのがん遺伝子パネル検査を各診療科およびスタッフとの協力のもとに行っています。また、肺癌、悪性胸膜中皮腫といった呼吸器系悪性腫瘍を中心とした悪性腫瘍の診療を行っています。さらに、免疫チェックポイント阻害剤を開始する前の評価を行っています。

3)初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

| 5大癌 | StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | 再発 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 胃癌 | 71 | 18 | 17 | 53 | 49 | 32 |

| 大腸癌 | 49 | 42 | 83 | 80 | 116 | 124 |

| 乳癌 | 87 | 110 | 29 | 13 | 16 | 68 |

| 肺癌 | 62 | 12 | 136 | 205 | 22 | 254 |

| 肝癌 | 18 | 25 | 20 | 14 | 12 | 73 |

【診療科からのコメント】

5大癌とは、胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌のことです。初発は、集計期間中に入院治療を行った5大癌の患者さんについて、UICC(※1)によるTNM(※2)から示される病気分類別に患者数を集計しています。再発は、初回治療以降に再発、再燃、遠隔転移等をきたして継続治療を行った患者数を集計しています。

当院は、地域がん診療連携拠点病院として5大癌以外の他のがん腫にも手術、化学療法、放射線治療など、集学的な治療を行っています。また、緩和ケアチーム、がんリハビリテーションチーム、栄養サポートチームなど、多職種で構成されたチームによる患者さんのサポートも行っています。最近は、がんゲノム医療連携病院として、がんゲノムプロファイリング検査も実施しています。

(※1)UICC

Union for International Cancer Controlの頭文字を取ったもの。1993年にジュネーブで設立された、国際的広がりを持つ民間の対がん組織連合のこと。

(※2)TNM

TNMとは、がんの進行度を判定する基準として以下の3つの構成要素の評価に基づいた分類方法のこと。

T:原発腫瘍の広がりの評価

N:所属リンパ節への転移の有無と広がりの評価

M:遠隔転移の有無の評価

4)成人市中肺炎の重症度別患者数等

| 重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|

| 軽症 | 9 | 16.00 | 55.56 |

| 中等症 | 62 | 17.58 | 75.81 |

| 重症 | 32 | 15.72 | 81.59 |

| 超重症 | 15 | 15.40 | 83.07 |

| 不明 | 0 | 0 | 0 |

【診療科からのコメント】

肺炎の重症度を表す指標に、「A-DROPスコア」というものがあります。これは、以下の5項目のうち、入院時の状態に該当する項目の合計数をスコアとして肺炎の重症度を表します。

1)Age:男性70歳以上、女性75歳以上

2)Dehydration:BUN 21mg/mL以上、または脱水あり

3)Respiration:SpO2 90%以下

4)Orientation:意識障害あり

5)Pressure:血圧(収縮期)90mmHg以下

肺炎の重症度は以下の通りです。

軽症:重症度が一つも該当しない場合。

中等症:重症度が1~2項目該当の場合。

重症:重症度が3項目該当の場合。

超重症:重症度が4~5項目該当の場合。

不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。

高齢者になるほど、肺炎による重症化のリスクは高くなります。予防や症状の軽いうちに対応することが重要となります。

政府の統計データから、主な死因の構成割合をみますと、悪性新生物(1位)、心疾患(2位)、老衰(3位)、脳血管疾患数(4位)、肺炎(5位)となっています。近年は順位こそ変わりませんが、自然増減数(出生数と死亡数の差)及び死亡数は増加傾向にあります。

(掲載 URL) https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/index.html

5)脳梗塞の患者数等

| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |

|---|---|---|---|---|

| 3日以内 | 237 | 19.33 | 74.94 | 46.15 |

| その他 | 10 | 24.50 | 66.70 | 0.40 |

【診療科からのコメント】

当院は急性期医療を担っていることもあり、脳梗塞の患者さんはそのほとんどが発症24時間以内に入院しています。ADLの向上を獲得するために、積極的に早期リハビリテーションの導入を行っています。その後、容態が落ち着いた患者さんには、在宅復帰を目指すためのリハビリテーションを集中的に行える回復期等の医療機関に移っていただき、切れ目のない医療を提供しています。

6)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

■循環器内科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 139 | 1.55 | 2.92 | 0 | 68.77 |

| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 121 | 3.02 | 3.68 | 0 | 71.18 |

| K5461 | 経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの | 73 | 0 | 15.08 | 5..48 | 70.48 |

| K5481 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの | 34 | 2.12 | 3.94 | 2.94 | 74.44 |

| K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 32 | 2.00 | 2.66 | 0 | 62.88 |

【診療科からのコメント】

虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)とは、心臓の筋肉に血液・酸素を送る血管(冠動脈)に、コレステロールがたまることなどにより狭くなり、心筋の酸素不足を来す状態です。胸の痛み・締め付ける感じ・苦しさなどを感じます。症状が15分以上続く場合は、心臓の筋肉の壊死(心筋梗塞)を起こし始めている可能性があるため、緊急の治療が必要です。また安定した狭心症の状態においても、その病状に合わせた治療(内服、カテーテル治療、バイパス手術)の選択が必要です。当科では、運動負荷試験、負荷心筋シンチグラム、冠動脈CT、血管内超音波(IVUS)、血管内光干渉断層法(OCT)、心筋血流予備量比(FFR)、微小循環抵抗指数(IMR)などを用いることにより、それぞれの患者さんに最適な治療方法を提供できるよう心掛けています。病的な原因により脈が遅くなる(徐脈)あるいは脈が速くなる(頻脈)病気を不整脈と言います。ふらつき、動悸などを来します。当科では心房細動などの頻脈性不整脈に対し、カテーテルアブレーション治療を行うことにより効果をあげています。

■消化器内科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 103 | 1.005 | 5.47 | 0 | 71.17 |

| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 75 | 1.00 | 5.53 | 0 | 74.91 |

| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 64 | 6.58 | 6.94 | 4.69 | 76.64 |

| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 58 | 0.86 | 1.48 | 0 | 70.53 |

| K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 56 | 1.82 | 14.30 | 10.71 | 74.34 |

【診療科からのコメント】

当科は、消化管(食道・胃・十二指腸・小腸・大腸)、肝臓、膵臓、胆道(胆嚢・胆管)疾患を対象に、患者さんのQOLを考慮した低侵襲治療(内視鏡治療・超音波内視鏡治療・経皮経肝的治療など)を行っています。消化管領域では、食道、胃、十二指腸、大腸のポリープや早期のがんに対して内視鏡的に病変を切除することが出来ます。治療法として、粘膜切除術(EMR)や内視鏡下粘膜下層剥離術(ESD)があります。粘膜切除術は、粘膜の下に薬液を注入し、病変を持ち上げ、スネアをかけて切り取る方法で、茎のない平坦な形のポリープに用いられます。内視鏡下粘膜下層剥離術は、病変の下に生理食塩水を注射し、病変の下の層である粘膜下層を浮かせます。その後、粘膜下層を電気メスで剥離を行い、安全に開腹をせずに内視鏡で早期の癌を切除することができます。これらは、病変の形や大きさに応じて使い分けられます。肝臓領域では、肝臓癌に対してラジオ波焼灼療法やカテーテル治療を行っています。ラジオ波焼灼療法は、腫瘍に針を通し電流を流すことでがん細胞を死滅させる方法です。カテーテル治療は足の付け根からカテーテルという細い管を入れ、がん細胞に栄養をおくる肝動脈を遮断することでがん細胞に栄養源がいかないようにする治療です。また、肝臓疾患に併発することが多い食道・胃静脈瘤などの門脈圧亢進症に対しても内視鏡治療やカテーテル治療をすることができます。膵臓・胆道領域では、膵癌や胆道癌により胆管が狭窄し胆汁がうっ滞することで起こる閉塞性黄疸に対して内視鏡的胆管ステント留置術や経鼻胆管ドレナージ術を行っています。また、内視鏡的乳頭括約筋切開術や膵癌を診断するための超音波内視鏡下穿刺生検法(EUS-FNB)も積極的に行っています。

■腎臓内科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 24 | 20.50 | 20.46 | 25.00 | 72.13 |

| – | – | – | – | – | – | – |

| – | – | – | – | – | – | – |

| – | – | – | – | – | – | – |

| – | – | – | – | – | – | – |

【診療科からのコメント】

当科は、血液浄化療法室も担当しており、末期腎不全の患者さんに対しては、3種類の腎代替療法(血液透析、腹膜透析、腎移植)を良く説明し全ての治療法に対応すべく腎臓外科との緊密な連携・協力体制を確立しています。中でも血液透析を選択し導入となる患者さんの比率は最も多く、その際に内シャント増設術が施行されます。当院の血液浄化療法室は、合併症・急変などで入院を要する患者さんに対応すべく、通常の維持透析患者さんには対応していません。しかしながら透析を導入した腎不全患者のかかりつけ医として、合併症治療・急変時や透析アクセス不全時の管理などに腎臓外科医と連携して積極的に関与し、患者さんの利便性を高めるようにしています。当院においてシャント増設手術のみの単純な入院は基本的に腎臓外科での入院となっており、ここに上げられている入院は慢性腎不全患者さんが予定外で心不全症状をきたしたり尿毒症症状をきたしたりしたために、シャント作成前に予定外の入院をし一時的なカテーテルを挿入・使用して透析を開始した後に改めて腎臓外科でシャント手術を受ける経緯になった患者さんです。そのため治療期間が通常の予定入院コースと異なりかなり長期化しています。

■呼吸器外科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 35 | 2.86 | 6.94 | 0 | 70.60 |

| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 27 | 5.59 | 4.22 | 0 | 33.96 |

| K5143 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 12 | 1.92 | 10.42 | 8.33 | 73.83 |

| – | – | – | – | – | – | – |

| – | – | – | – | – | – | – |

【診療科からのコメント】

肺癌で手術適応のある患者さんには、年齢・全身状態・腫瘍部位・進行度に応じて最適な術式を選択しますが、医療機器の進歩に伴い最近では多くの手術で胸腔鏡を用いた手術を行っています。肺癌患者さんの平均年齢は全国的にも高齢化が進み、術後の回復に日数を要する様になってきています。同様に、高齢者の増加とともに標準的な肺葉切除が不可能となり、部分切除とならざるを得ない方も増加傾向にあります。一方、当院近隣には大学などの学校が多いことから若年発症の気胸症例も多く、手術適応がある場合にはほぼ全例で胸腔鏡下での手術を行っています。また、人口の高齢化により、慢性閉塞性肺疾患に合併する気胸も増加傾向にあります。さらに、手術適応のある縦隔腫瘍や転移性肺腫瘍に対しても適切に対応し、適応を検討した上で手術を行っています。多摩地区は喫煙率が高く、慢性閉塞性肺疾患のみならず間質性肺炎に合併する肺癌も多く、標準的な肺葉切除を行えない場合、縮小手術も増えてきているのが現状です。

■心臓血管外科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 37 | 2.14 | 6.32 | 10.81 | 75.19 |

| K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの | 19 | 8.84 | 27.53 | 5.26 | 63.05 |

| K5612ロ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 | 15 | 3.07 | 6.07 | 0 | 78.20 |

| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 15 | 1.00 | 1.00 | 0 | 69.73 |

| K5607 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(その他のもの) | 11 | 4.64 | 12.36 | 0 | 72.45 |

【診療科からのコメント】

現在、当科では心臓手術、大血管手術、末梢血管手術のすべてに対応できる体制をとっています。特に、最近進歩の著しい低侵襲手術としての血管内治療に対しては、大動脈瘤のステントグラフト内挿術、動脈閉塞に対する血管内治療、静脈瘤のレーザー焼灼術、グルー手術等を多くの患者さんで積極的に行い、安全で確実な手術の実現に努めています。また、それぞれの治療に対して良好な成績を得るため、心臓血管外科専門医、ステントグラフト実施医・指導医、下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医・指導医などの専門的な資格を有する医師が治療にあたっています。

■消化器外科・移植外科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 69 | 3.42 | 10.81 | 2.90 | 73.13 |

| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 60 | 1.67 | 3.52 | 0 | 62.73 |

| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 53 | 1.92 | 3.60 | 1.89 | 73.51 |

| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 45 | 1.00 | 3.51 | 2.22 | 68.73 |

| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 35 | 1.63 | 6.94 | 0 | 72.43 |

【診療科からのコメント】

消化器外科・移植外科では、食道から直腸までの消化管と肝臓・胆道・膵臓の癌を始めとして、胆石症や虫垂炎、鼠径ヘルニアなどの良性疾患も含めた消化器疾患全般の治療を行なっています。手術治療では、良性疾患では腹腔鏡下胆嚢摘出術や鼠径ヘルニアに対する手術が多く、鼠径ヘルニアに対しては症例に応じて腹腔鏡下手術も多用しています。悪性疾患では結腸癌・直腸癌の患者さんを筆頭に、胃癌・食道癌の手術、肝臓癌・膵臓癌・胆管癌の手術などを多くてがけています。内視鏡外科学会技術認定医6名を擁して、すべての領域で腹腔鏡下手術も多く施行しています。また、抗癌剤治療や在宅点滴療法のためのポート造設も数多く手がけています。2024年6月からは腹腔鏡下手術に加えて、ロボット支援手術(Da Vinci Xi)が導入され、胃癌・直腸癌を中心にロボット手術も開始しています。

■腎臓外科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 76 | 1.86 | 3.57 | 2.63 | 66.97 |

| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | 26 | 2.12 | 4.85 | 0 | 64.50 |

| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 11 | 0 | 4.45 | 0 | 62.73 |

| – | – | – | – | – | – | – |

| – | – | – | – | – | – | – |

【診療科からのコメント】

当科は、慢性腎不全等の腎障害がある方に対する外科手術を行っています。具体的にはバスキュラ-アクセスとそのトラブル症例、腹膜透析カテーテル、2次性副甲状腺機能亢進症、生体および献腎移植、膵腎移植等の手術を施行しています。また、移植後の入院では尿路感染をはじめとした感染症が多く、拒絶反応を始めとする移植腎機能障害や診断のため移植腎生検を数多く行っています。バスキュラーアクセスに関しては、自己血管によるシャント手術の他、人工血管を用いたグラフト挿入術も数多く行っています。腹膜透析カテーテル挿入術では、過去に腹部手術の既往があり挿入が困難と考えれる症例に対しは腹腔鏡を用いた手術を行っています。

■脳神経外科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 40 | 0.28 | 11.70 | 32.50 | 80.63 |

| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 27 | 0 | 30.78 | 81.48 | 77.63 |

| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 24 | 0.42 | 40.79 | 58.33 | 63.96 |

| K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの | 21 | 0.67 | 34.71 | 61.90 | 69.62 |

| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 11 | 7.36 | 35.27 | 18.18 | 72.73 |

【診療科からのコメント】

当科は、脳卒中(くも膜下出血、未破裂脳動脈瘤、脳出血、頸部内頚動脈狭窄)、脳腫瘍(良性腫瘍、グリオーマ、転移性脳腫瘍、頭蓋底腫瘍)、脊髄腫瘍・脊髄血管障害、てんかん、三叉神経痛・顔面痙攣、水頭症、頭部外傷などの外科治療を中心に行っています。血管内治療としては、脳塞栓に対する機械的血栓回収、脳動脈瘤に対するコイル塞栓術、頸部内頚動脈狭窄に対するステント留置術(CAS)を中心に行っています。手術にあたっては、顕微鏡、外視鏡、神経内視鏡、ナビゲーションや融合画像、神経モニタリング、術中脳波検査などの最新の機器を駆使して、安全な手術を実践しています。

■整形外科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 89 | 2.21 | 18.51 | 11.24 | 71.48 |

| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 40 | 6.13 | 18.60 | 55.00 | 71.13 |

| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 28 | 3.50 | 10.00 | 28.57 | 59.36 |

| K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 | 27 | 6.37 | 25.44 | 44.44 | 63.78 |

| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 26 | 5.69 | 20.65 | 46.15 | 73.04 |

【診療科からのコメント】

人工関節置換術は、ナビゲーションを併用することにより、より正確な手術を行えるようになってきており、平均在院日数はリハビリも含めて2~3週間となっています。外傷においては、3次救急のため高エネルギー外傷も多く、多発外傷にて緊急を要する症例や、合併症が多く、すぐに手術できない症例、大学病院であるため他の内科疾患など既往・合併症のあるリスクの高い症例が集まります。脊椎疾患は入院前や入院後に脊椎造影検査をする症例も多く、手術適応を慎重に判断しております。

■形成外科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | 26 | 0 | 1.00 | 0 | 77.54 |

| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 16 | 1.00 | 3.56 | 0 | 65.50 |

| – | – | – | – | – | – | – |

| – | – | – | – | – | – | – |

| – | – | – | – | – | – | – |

【診療科からのコメント】

軟部腫瘍の手術加療も形成外科の範疇です。脂肪種・奇形腫・平滑筋腫・転移性腫瘍などを含みます。眼瞼下垂症手術の多くは機能的再建として眼瞼挙筋前転法を施行します。

■産科・婦人科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 39 | 1.05 | 4.38 | 0 | 54.49 |

| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 38 | 0.82 | 4.32 | 0 | 41.39 |

| K861 | 子宮内膜掻爬術 | 29 | 0.97 | 0.17 | 0 | 49.97 |

| K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 25 | 1.88 | 8.92 | 0 | 61.80 |

| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 23 | 1.00 | 1.00 | 0 | 37.65 |

【診療科からのコメント】

当科は、術後のQOLを考慮し積極的に鏡下手術を行っています。また八王子市の子宮がんの二次検診を行っているため、子宮頸部円錐切除術、子宮内膜掻爬を多数行っています。その病理結果等により、子宮悪性腫瘍手術を施行しています。

■眼科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 975 | 0.08 | 1.21 | 0.21 | 75.79 |

| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 296 | 0.94 | 4.64 | 0 | 64.44 |

| K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 139 | 0.65 | 2.20 | 0 | 69.94 |

| K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 66 | 0.94 | 5.71 | 0 | 58.12 |

| K2683 | 緑内障手術 濾過手術 | 12 | 1.08 | 6.42 | 0 | 74.25 |

【診療科からのコメント】

当科においては、手術件数のトップを誇るのは白内障手術であり、手術時間は総じて10分以内、当日入院で術翌日に退院することが可能です。ただし、水晶体亜脱臼や虹彩緊張低下症、過熟白内障といった難症例も多く、状況に応じて硝子体手術を併用することもあります。白内障手術は翌日から見えるだけでなく、術後の外見にまで考慮して結膜出血を起こさないような努力をしています。硝子体手術は500例程度ですが、増殖硝子体網膜症や重症増殖糖尿病網膜症といった難症例が多いのが特徴です。最先端の小切開アプローチで行っているため、縫合をすることは殆どなく術後に異物感を感じることは少ないと思います。 いずれの手術も増加傾向にあり、入院から手術までの時間は1日以内であることがほとんどですが、待機時間の長いことが現状の問題点となっています。

■耳鼻咽喉科・頭頸部外科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 47 | 1.00 | 6.96 | 0 | 28.72 |

| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 26 | 1.00 | 5.23 | 0 | 56.81 |

| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 23 | 1.09 | 5.57 | 0 | 56.17 |

| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 22 | 0.45 | 6.59 | 0 | 36.95 |

| K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 20 | 1.35 | 6.30 | 0 | 58.95 |

【診療科からのコメント】

当科では、鼻茸、慢性副鼻腔炎、鼻中隔弯曲症に内視鏡を用いた手術を積極的に行ってます。重症症例にはナビゲーションシステムを用いた手術を行っています。咽喉頭領域では炎症を反復している扁桃炎症例、IgA腎症など、病巣感染症に対して口蓋扁桃摘出術、扁桃周囲膿瘍症例に対して切開排膿術を行っています。入院期間は約1週間です。頸部に関しては、甲状腺腫瘍の手術を多く行っています。

■皮膚科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 35 | 0.29 | 5.74 | 0 | 78.17 |

| – | – | – | – | – | – | – |

| – | – | – | – | – | – | – |

| – | – | – | – | – | – | – |

| – | – | – | – | – | – | – |

【診療科からのコメント】

当科は、近隣の医療機関から多数の皮膚腫瘍の患者さんが紹介されてきます。1位の皮膚悪性腫瘍切除術は、対象疾患として悪性黒色腫、有棘細胞癌、基底細胞癌、乳房外パジェット病などがあります。悪性腫瘍は広範囲の切除を要するため、入院上の周術期管理が必要であり、患者数が多くなっています。

■泌尿器科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 72 | 1.22 | 4.39 | 0 | 75.01 |

| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 40 | 1.45 | 2.93 | 0 | 64.90 |

| K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの | 28 | 1.07 | 4.00 | 0 | 72.93 |

| K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 23 | 1.57 | 10.52 | 0 | 72.39 |

| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 3.40 | 14.40 | 13.33 | 70.67 |

【診療科からのコメント】

当科では、昨年は経尿道的膀胱腫瘍摘除術が最も多く行われた手術でした。本年にはロボット支援手術が可能となり、前立腺癌、進行性膀胱癌、小径腎癌に対する腎部分切除、根治的腎摘除、腎盂癌に対する腎尿管摘除術を行っています。これらの疾患での低侵襲手術を中心に治療を行っていますが、これまで同様に前立腺肥大症に対するレーザー手術、蒸散手術をはじめ尿路結石や感染症と幅広くの疾患に対する手術を行っています。また、精巣捻転など緊急性を要する疾患に対しても地域医療の貢献のために積極的に受け入れています。今後、設備整備の充実、人員の増員、ともにより幅広く手術加療を行っていく方針を考えております。

■救命救急センター

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K386 | 気管切開術 | 41 | 8.00 | 25.59 | 51.22 | 70.83 |

| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 22 | 0 | 11.23 | 72.73 | 74.41 |

| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 15 | 2.07 | 12.47 | 40.00 | 73.67 |

| – | – | – | – | – | – | – |

| – | – | – | – | – | – | – |

【診療科からのコメント】

当科は、呼吸不全、や意識障害が遷延することが予測される患者さんは、入院中に気管切開術を受けていただくことがあります。原疾患が回復した後も自立した生活が困難な場合は、近隣の医療機関等と連携し、自立に向けた支援を行う必要があります。また、出血、および脳卒中疾患に対するカテーテル治療を常時施行できる体制を整えています。脳卒中の一つである脳梗塞の超急性期治療には、t—PA静注療法(血栓溶解療法)と経皮的脳血栓回収術があり、救命救急センターと脳神経外科、脳神経内科が協力し合い診療を行っています。脳血管、胸腔、腹腔血管からの出血に対して、いち早く救命を目的とした止血を行うべく、カテーテル治療や内視鏡的止血術を行います。

■乳腺科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |

平均 術後日数 |

転院率 | 平均年齢 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 72 | 1.60 | 2.18 | 0 | 63.56 |

| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 50 | 1.64 | 4.68 | 0 | 69.66 |

| K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) | 17 | 1.35 | 6.53 | 0 | 61.18 |

| K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 16 | 2.44 | 7.38 | 0 | 68.94 |

| – | – | – | – | – | – | – |

【診療科からのコメント】

当科は、地域性などから合併症を有した高齢かつ進行症例が多いため、いままで全国平均に比べ乳房切除術や腋窩郭清症例が多い傾向にありましたが、数年前から温存手術も増加し、乳房切除を上回るまでになりました。また、乳房の同時再建手術も年間20例近く行っています。入院期間の延長につながるような術後の合併症は少なく、在院日数は短くなっています。また、退院後も地域連携パスを用いて、近隣の施設との連携を図り、患者、家族の生活の質改善まで考慮した診察を日々行っています。新型コロナウイルス感染症で、受診控えが懸念されるここ数年でしたが、当科では毎年手術症例数が増加傾向にあり、年間200例に届くまでになりました。

7)その他(DIC、敗血症、その他の真菌症及び手術・術後の合併症の発生率)

| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |

|---|---|---|---|---|

| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.01 |

| 異なる | 8 | 0.06 | ||

| 180010 | 敗血症 | 同一 | 32 | 0.24 |

| 異なる | 48 | 0.36 | ||

| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.01 |

| 異なる | 1 | 0.01 | ||

| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 32 | 0.24 |

| 異なる | 9 | 0.07 |

【診療科からのコメント】

医療の質の改善に資するため、手術・処置の合併症や感染症の発生率を示したものです。この表における発生率とは、上記のICD10が「もっとも医療資源を投入した傷病名」として選択され、そのICD10に基づいたDPCコードが付与された症例数を集計したものを全体の症例数で除することで計算された率であり、実際の合併症発生率とは異なっています。

入院契機が「同一」となっているものは、この傷病名がきっかけとなって入院された症例数になります。入院契機が「異なる」となっているものは、他の病気で入院された症例で、入院中に重篤な感染症を発症したり、手術の合併症があった場合の症例数です。

当院の手術・処置等の合併症の件数が多い要因のひとつとして、透析患者さんの透析シャント閉塞の対応があげられます。これは、他の医療機関で透析をされている患者さんのシャントが閉塞してしまったなどのトラブル時に当院が紹介されるためです。

医療の質指標

■リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

| 分母:肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した退院患者数 |

分子:分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数 |

割合 |

|---|---|---|

| 1,408 | 1,320 | 93.75% |

■血液培養2セット実施率

| 分母:血液培養オーダー日数 | 分子:分母のうち、血液培養オーダーが 1日に2件以上ある日数 |

割合 |

|---|---|---|

| 4,295 | 2,926 | 68.13% |

■広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

| 分母:広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数 |

分子:分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの 間に細菌培養同定検査が実施された患者数 |

割合 |

|---|---|---|

| 1,079 | 993 | 92.03% |

| ICD10 | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |

|---|---|---|---|---|

| T810 | 処置に合併する出血及び血腫,他に分類されないもの | 同一 | 1 | 0.01 |

| T812 | 処置中の不慮の穿刺及び裂傷<laceration>,他に分類されないもの | 同一 | 1 | 0.01 |

| T813 | 手術創の離開,他に分類されないもの | 同一 | 3 | 0.02 |

| T813 | 手術創の離開,他に分類されないもの | 異なる | 1 | 0.01 |

| T814 | 処置に続発する感染症,他に分類されないもの | 同一 | 9 | 0.07 |

| T814 | 処置に続発する感染症,他に分類されないもの | 異なる | 1 | 0.01 |

| T817 | 処置に続発する血管合併症,他に分類されないもの | 異なる | 1 | 0.01 |

| T818 | 処置のその他の合併症,他に分類されないもの | 同一 | 1 | 0.01 |

| T827 | その他の心臓及び血管の人工器具,挿入物及び移植片による感染症及び炎症性反応 | 同一 | 5 | 0.04 |

| T827 | その他の心臓及び血管の人工器具,挿入物及び移植片による感染症及び炎症性反応 | 異なる | 1 | 0.01 |

| T828 | 心臓及び血管のプロステーシス,挿入物及び移植片のその他の明示された合併症 | 同一 | 1 | 0.01 |

| T828 | 心臓及び血管のプロステーシス,挿入物及び移植片のその他の明示された合併症 | 異なる | 2 | 0.02 |

| T840 | 体内関節プロステーシスの機械的合併症 | 同一 | 6 | 0.05 |

| T857 | その他の体内プロステーシス,挿入物及び移植片による感染症及び炎症性反応 | 同一 | 3 | 0.02 |

| T882 | 麻酔によるショック | 異なる | 1 | 0.01 |

| T886 | 適正に投与された正しい薬物及び薬剤の有害作用によるアナフィラキシーショック | 同一 | 2 | 0.02 |

| T886 | 適正に投与された正しい薬物及び薬剤の有害作用によるアナフィラキシーショック | 異なる | 2 | 0.02 |

更新履歴

平成28年9月30日 臨床指標公開

平成29年9月29日 平成28年度データに更新

平成30年9月28日 平成29年度データに更新

令和元年9月30日 平成30年度データに更新

令和2年9月30日 令和元年度データに更新

令和3年9月30日 令和2年度データに更新

令和4年9月30日 令和3年度データに更新

令和5年9月30日 令和4年度データに更新

令和6年9月30日 令和5年度データに更新

■令和6年 年間手術件数

(医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6、歯科点数表第2章第9部手術の通則4に掲げる手術)

| 区分 | アイウ | 区分名 | 件数 |

|---|---|---|---|

| 区分1 | ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 36 |

| イ | 黄斑下手術等 | 634 | |

| ウ | 鼓室形成手術等 | 16 | |

| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 10 | |

| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 197 | |

| 区分2 | ア | 靱帯断裂形成手術等 | 2 |

| イ | 水頭症手術等 | 46 | |

| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 2 | |

| エ | 尿道形成手術等 | 9 | |

| オ | 角膜移植術 | 0 | |

| カ | 肝切除術等 | 50 | |

| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 18 | |

| 区分3 | ア | 上顎骨形成術等 | 4 |

| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 17 | |

| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 3 | |

| エ | 母指化手術等 | 2 | |

| オ | 内反足手術等 | 0 | |

| カ | 食道切除再建術等 | 4 | |

| キ | 同種死体腎移植術等 | 20 | |

| 区分4 | 胸腔鏡下手術、腹腔鏡下手術 | 421 | |

| その他 | ア | 人工関節置換術 | 108 |

| イ | 乳児外科施設基準対象手術 ※(注)年齢判別不能のため全年齢を対象にしているため参考値 | 0 | |

| ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 106 | |

| エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 89 | |

| オ | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 1 | |

| 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 35 | ||

| 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 147 | ||

| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 | ||

| 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 78 | ||

| 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) | 8 | ||

| 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 11 |